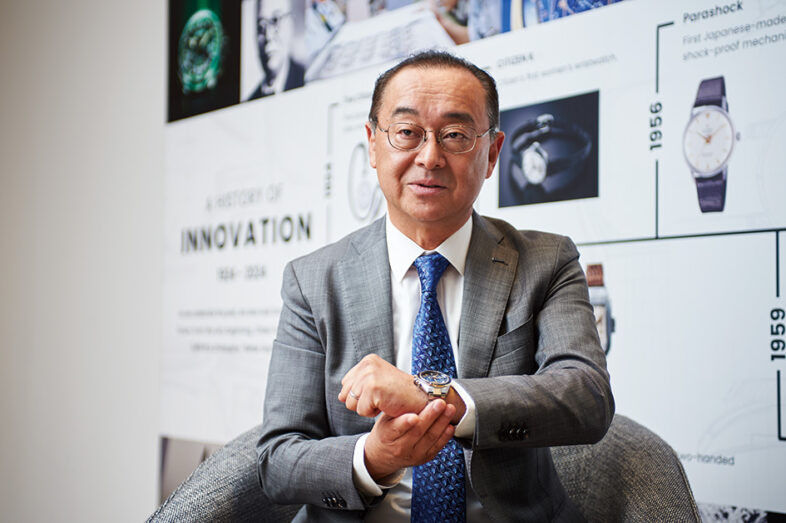

Chairman

宇都宮 央(うつのみや・ひろし)

Citizen Watch Company of America, Inc.

350 5th Ave, 29th Fl, New York, NY 10118

1964年愛知県生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、87年シチズン時計入社。90~95年に欧州で販促活動するためドイツ駐在。2000~08年にかけて時計主要部品の販促活動で香港駐在後、ブローバ・コーポレーションに異動し、ニューヨークを拠点に14年まで経営全般の管理・監督業務に従事。同年に帰国後は本社執行役員兼時計主要部品事業の事業部長を務める。21年からシチズンウオッチアメリカの会長として現職。

日本の時計技術とマルチブランド戦略でアメリカ市場に挑む

2024年にシチズンブランド100周年、さらに25年にはシチズンウオッチアメリカが創立50周年を迎える。それらの記念すべきアニバーサリーイヤーに、シチズンウオッチグループの時計がそろうフラッグシップストアもマンハッタン5番街にグランドオープン。時計事業の更なるグローバル成長を目指す。

ー 事業概要は。

前身は1918年に設立した尚工舎時計研究所で、6年後にはシチズンブランドの第一号となる機械式の懐中時計を発売しました。当時、東京市長であった後藤新平氏が「永く広く市民に愛されるように」という願いを込めて「シチズン」と命名し、その後30年にシチズン時計株式会社を創立。「Better Starts Now」=「どんな時であろうと『今』をスタートだと考えて行動する限り、私たちは絶えず何かをより良くしていけるのだ」という創業以来の信念と「市民に愛され、市民に貢献する」という願いを現在の企業理念とし、イノベーションの追求と人々に寄り添ったものづくりを行ってきました。機械式からソーラー電池を使った光発電エコ・ドライブ技術による環境配慮型のクオーツ時計、最先端の衛星電波時計に至るまで、進化を遂げた技術を搭載し幅広い商品展開を実現しています。

シチズンブランドの第1号となった懐中時計の発売から100周年を迎え、7月にはメディアの方々を中心に招待して記念イベントを開催しました。同様のイベントを6月に日本、そして10月はパリで開催。さらに、新たな100年の象徴として、当時の懐中時計からDNAを受け継ぎつつ先進的な要素を加えた懐中時計を全世界100本限定で販売します。

また、多様化する消費者ニーズに応えるため複数のブランドによるマルチブランド戦略にて事業を推進しています。150年の歴史を持つアメリカのブローバを2008年に買収、16年にはスイスのフレデリック・コンスタントおよびアルピナなどを買収し、これらを通じてグローバル市場でのさらなる成長と拡大を目指しています。時計事業以外では、時計製造で培った精密加工・小型化・低消費電力をコア技術とした、工作機械事業、精密部品事業も展開しています。

「シチズンのコア技術を活用して、精度が高い日本の時計を もっと世界にお届けしたい」と語る宇都宮氏

「シチズンのコア技術を活用して、精度が高い日本の時計を もっと世界にお届けしたい」と語る宇都宮氏

ー アメリカ進出の経緯は。

海外進出への野心から1975年に最大市場であるアメリカに向けて、シチズンウオッチアメリカを設立しました。文化やマーケティング事情の違いにより、設立から15年間は苦戦を強いられましたが、90年ごろから徐々に活動の成果が現れ始めました。広範な流通網からの信頼を築くことができ、近年ではアメリカの中価格帯時計市場(200〜1,000ドル)において、シチズンはシェアナンバーワン、そしてブローバがそれに続くまでに成長しました。時計専門誌「ウォッチプロ」が開催するイベントでは、シチズンが「2024 Best Brand of the Year」を受賞しました。

そして、2014年にシチズンのフラッグシップストア第1号店をタイムズスクエアに構えましたが、その店舗を閉め、改めて23年12月にマンハッタンの5番街にオープンしました。有名ブランドが立ち並び、観光客や買い物客が集うマンハッタン随一のショッピングスポットです。シチズンブランドだけでなく、グループブランドであるブローバやフレデリック・コンスタントなどシチズンウオッチグループが保有する商品を店内に展開しています。

ー 5番街のフラッグシップストアについては。

新しいフラッグシップストアを構える際に、ロケーション選定に始まり店舗設計、さらにイベントの準備からグランドオープンに至るまで、すべてのプロセスを1年以内に行いました。具体的には、2023年の初めにこのプロジェクトがキックオフし、2月には店舗契約が決定。6月には着工でき、本当に良いご縁に恵まれたおかげでスムーズに進みました。そして、内装や各ブランドイメージに基づく時計の什器やディスプレイを設計・製造し、それらを3カ月という短い期間で設置しました。

1階にはシチズンブランド、2階にはグループブランドの時計を販売しており、中2階にはエコ・ドライブから着想を得た「Light is Time」と銘打った時計の部品を使って光の世界を表現しているアートインスタレーションを建築家・田根剛氏に依頼して展示しています。田根氏は多忙なスケジュールのなかで、パリ・日本・ニューヨークのチームと連携してこの設置を実現してくれました。

そして、グランドオープニングを23年12月に行い、ブローバの広告モデルである歌手のマーク・アンソニーやその他インフルエンサー、メディア関係者をすでに招待していたので、オープンに向けた最後の3カ月間は非常にタイトなスケジュールでしたが、プロジェクトチームの迅速な対応により無事に完遂させることができました。このような短期間での成果を成し遂げた現地のスタッフや関係者には、深く感謝しています。また、ウォッチプロ誌にて「2024 Best New Brand Store in North America」を受賞したことは、素晴らしい成果であると思います。

ー アメリカでビジネスを成長させるためには。

日本とは異なる文化を持ち多様な人種が共存するアメリカにおいて、現地で育ち、学び、そして経験を積んできたアメリカ人社員が最大限の能力を発揮できるよう、社内環境や企業風土を整えることが重要です。消費者ニーズの多様性や変化のスピードを考慮すると、文化・言語・場所・時間といった根本的な違いに対応するには、現地の事情に精通しているアメリカ人社員が適任です。現場のオペレーションはアメリカ人社員に任せ、日本人社員は主に大きな方針の策定やガバナンスに責任を持つという形で運営しています。それぞれの強みを活かしながら会社全体で成長を目指していくことが必要です。

またアメリカ市場では、マーケティング力が不可欠であり、製品には明確な付加価値を持たせることが非常に重要です。アメリカは世界最大のスイス製高級時計の輸入市場である一方で、普及価格帯の製品にも高い需要があります。ダイバーシティーに富む環境では、製品の価値を的確に伝えてさまざまなニーズに応えることが不可欠です。海外ブランドの買収におけるマルチブランド戦略は、このような市場特性に適合しており、それぞれの消費者層に向けてアプローチすることが可能です。多様な価値観が共存するなかで、各ブランドが埋没することなく、消費者に認識されることが重要だと考えます。

さらにシチズンのブランド認知を向上させるため、スポンサー契約を行ってきました。スポーツ業界においては、国際ヨットレースであるアメリカンズカップや全米オープンテニスの公式タイムキーパーを務めた他、テニスプレーヤーの大坂なおみ選手やプロサーファーのコナー・オレアリー選手たちもサポートしました。加えて、ウォルト・ディズニー・カンパニーとグローバルアライアンスにより、ディズニーリゾート5カ所のオフィシャルタイムピースとしてパーク内の時計にシチズンのロゴと時刻を掲示しています。ディズニーのみならず、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズともライセンス契約を締結しており、各キャラクターをイメージした時計の展開も行っています。

ー 製品の特筆すべき点は。

創業以来、「Better Starts Now」という信念の下、人々に寄り添いながら常に革新を追求するものづくりに挑戦してきました。業界に先駆けて、軽く肌に優しい素材のチタニウムに着目し、1970年に初のチタニウム時計を発売。暗い色調や傷つきやすい弱点を克服し、独自の表面処理技術でスーパーチタニウムとして商品化。チタニウム時計の魅力をさらに高めました。企業の歴史においてもう1つ特筆すべき取り組みは、76年に発売した光発電エコ・ドライブで、シチズンのコア技術となっています。太陽光や室内のわずかな光を利用し、廃棄電池を大幅に削減する環境対応型時計は、日本で96年に腕時計として初のエコマーク商品に認定され、2014年には「エコ・マーク・アワード金賞」を受賞しました。また1年に1度、太陽光でフル充電すれば、暗闇でも365日間動き続けるモデルを昨年から販売しています。「ザ・シチズン」ブランドでは、日本の伝統に焦点を当て、和紙でつくった文字板を使用したエコ・ドライブ製品も展開しています。

各ブランドの世界観を反映した店内で商品をじっくりと見ることができる

各ブランドの世界観を反映した店内で商品をじっくりと見ることができる

ー 今後の目標は。

日本には100年以上の時計製造の歴史があります。日本の時計ブランドの技術はその長い伝統を反映しており、高品質な時計の駆動機械を開発・製造できるのは日本とスイスにほぼ集約されています。現代において腕時計は必需品ではありませんが、時間を知る以上に個人の価値や想いを表現するものとして進化させたいと考えています。歴史とともに時間の大切さを伝え、人々の心を豊かにし、末永く愛用していただける製品を目指し、シチズンというブランドの成長につなげていくことが目標です。

Interviewer: Akiko Takeuchi

Photographer: Masaki Hori

2024年10月3日取材

▼本誌掲載

ニューヨーク便利帳 Vol.33