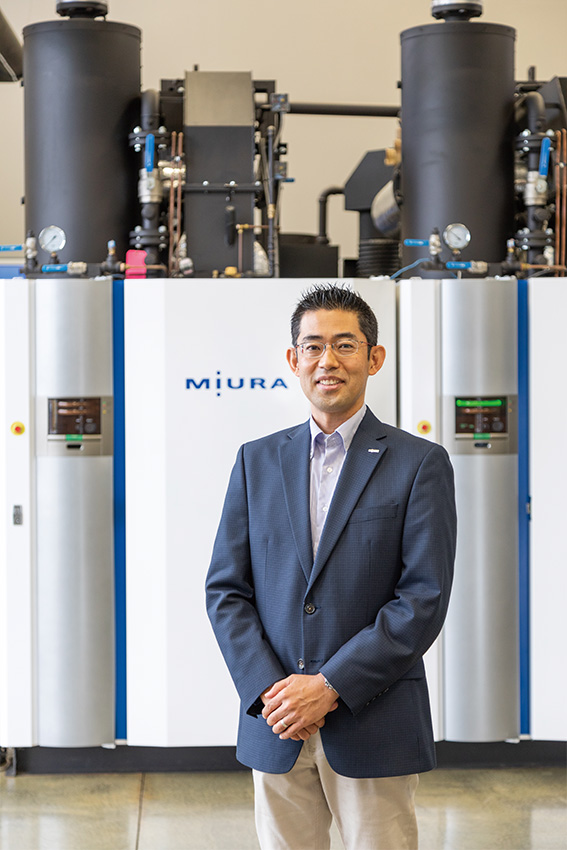

ミウラアメリカ株式会社

2200 Steven B. Smith Blvd, Rockmart, GA 30153

1977年生まれ。東京大学大学院工学系研究科・航空宇宙工学修士課程修了。2002年三浦工業株式会社入社、技術部に配属。05年ミウラカナダ株式会社駐在、設計部門や拠点サポートに従事。09年ミウラアメリカ株式会社駐在、米国西部支店長を務める。日本勤務3年をはさみ17年にアメリカ再赴任、19年にはミウラアメリカの社長に就任。22年からはミウラカナダの社長も兼任する。駐在するジョージア州では家族でのキャンプや釣り、フライフィッシングなどに挑戦。

蒸気の「ジャパンスタンダード」をアメリカへ

一般の人の目に触れることはほとんどない、「蒸気」で私たちの生活を支えるミウラ。

ミウラの「トータルソリューション」で、アメリカでも十分に戦える手応えを感じているという。

ー メインの商品は。

蒸気ボイラーです。簡単に言えば燃料を燃やして水を蒸発させる産業用の機械で、主に製造業の工場などで使っていただいていますが、残念ながら工場のなかでもほとんど人目に触れないボイラー室で稼働しています。ただ、スーパーなどで売られているさまざまな食品や飲料の製造工程、実は三浦のボイラーが関わっていたり、大きな病院でも暖房や医療器具の殺菌に使われていたりと、身近なところで活躍しているとも言えます。意外なところでは車のタイヤなども。アメリカ人、日本人を問わず、我々の蒸気で作られた製品に触れていない人はほとんどいないはずです。ひそかにうれしい事実ですね。個人的にはスーパーに行って「これはミウラ」と発見する楽しみや、そういった製品やメーカーを増やしていく喜びがあります。

ー 創業の経緯は。

三浦工業としての創業は1959年。創業者の三浦保がボイラー製造をスタートさせました。産業用のボイラーは圧力や温度が高く、その危険性を考慮した国の規制があります。それに従って製造され、設置登録されたボイラーを、国家資格を持ったボイラー技士が専任で面倒を見るのが一般的な形なのですが、そんななか、小型で内在するエネルギー量が小さく一定の設計条件を満たしたボイラーであれば、登録やボイラー技士を不要とする法改正がなされました。規制緩和による日本独自のカテゴリー「小型貫流ボイラー」の誕生です。それが創業と同じ1959年です。この法整備に合わアメリカの本社機能を置いているジョージア州ロックマートの工場せ、そのカテゴリー内で「安全で扱いやすいボイラーを広めよう」とスタートし、産業に不可欠な蒸気の安全性、扱いやすさや効率の向上などを担ってきたのが三浦工業です。

アメリカの本社機能を置いているジョージア州ロックマートの工場

我々の蒸気で作られた製品に触れていない人はほとんどいないはずです。

ひそかにうれしい事実ですね。

ー 技術的な変遷については。

1つの技術革新は、定められた設計の範囲での高出力化です。初期の小型貫流ボイラーが時間当たり350キロ程度の水を蒸気にできるという出力だったものを、同じ設計基準内の性能向上で、今では3トンまで出力が上がっています。それに加え1977年、そのような小型ボイラーをいくつも並べ、連動させた制御をすることで、大型のボイラーと同じ働きをする手法「多缶設置」を始めました。これら2つの技術革新により、大規模工場の蒸気設備も含めて「小型貫流ボイラー」が日本の蒸気供給の主流になっています。大規模工場では何十台ものボイラーを並べて安全性を保ちつつ、高効率で柔軟性の高い蒸気供給システムが構築されています。これは日本において規制緩和と技術革新が連動し実現した、「ジャパンスタンダード」といえるものだと思っています。そのような蒸気供給の変革のなかで、専任の技士不在のボイラー室で自律的に安全な運転を続ける電子制御や、通信を使って遠隔から装置の監視を行い計画的なメンテナンスを行うサポート、小型かつ高出力のボイラーに合わせた水処理など、さまざまな新しい考え方、技術の進歩やノウハウが培われており、蒸気の新しい「トータルソリューション」として三浦工業の財産になっています。

「『コミュニケーション、コラボレーション』を進めるうえで、一般的にサザンホスピタリティーと言われる、よそ者にも親切であったり、

困っている人は助けたりする南部の気質はかなりプラスに働いているような気がします」と話す藤原氏

ー海外展開とアメリカでの取り組みについては。

1987年にカナダにて会社と工場を設立、アメリカではロサンゼルス、シカゴでの販売会社設立を皮切りに全米に展開、日本と同様のコンセプトのボイラーと保守サービスを提供しています。2009年にはジョージア州ロックマートにも工場を建設し、アメリカの本社機能も置いています。アメリカでは今でも主流は従来通りの大型のボイラーで、日本の法改正以前と同様の環境ですが、その市場に日本と同様の貫流ボイラー、「トータルソリューション」を広めています。蒸気供給のコンセプトも、維持管理へのアプローチも異なりますので、市場への浸透や社内外の体制構築は一朝一夕とはいきませんが、アメリカにおいても十分に戦える手応えは感じています。蒸気ユーザーへの製品コンセプトの浸透や、長期戦略としては、州の法律やボイラーの設計標準の変更を狙った関係機関へのアプローチや、仲間づくりにも取り組んでいます。

現在でもそうだと思いますが、今後はますます「3K」仕事の見本のような「ボイラーマン」の確保が難しくなりますから、環境としては追い風が吹くと思っています。最近産業界でもIoTやAIといった単語が聞かれますが、三浦工業では1980年代から進めている機器のオンライン管理や装置自身の自律制御などと同じ考え方ですので、そのような領域でのノウハウでは負けないはずですし、それが生きてくるチャンスだと思っています。最終的には、この隠れた「ジャパンスタンダード」をアメリカのスタンダードとして根付かせたいですね。

製品やサービスのコンセプトは正しいという自信はありますので、

あとはそれをしっかり伝えて理解してもらうことが重要です。

ー アメリカでの仕事の難しさは。

アメリカで仕事をしていて感じるのは伝えることの重要性です。日本では伝えなくとも働きながら汲み取り、覚えていく文化ですが、アメリカでは伝える文化である上に、人もどんどん入れ替わる社会です。そんな環境に加え、弊社の商品やコンセプトは複雑で、ある意味差別化要素が多岐にわたるので分かりにくい。売りは省エネ・省スペースなのか、柔軟性なのか、トータルサービス、それとも省力化?という感じにぼやけてしまいがちです。かつ、いろいろな部門が関わるけれども、文化的に分業社会ということもあり、それぞれが目標を立てるので歯車がかみ合わないケースも多い。そんな経験をしてきましたので、着任後は、まずはベクトル合わせのためにミウラアメリカの「ミッション・ビジョン」を議論し明文化することから始めました。製品だけではなく、ユーザーに寄り添いそれを組み合わせる「人」の重要性や、「蒸気の新しいスタンダードを築く」ということを表現しています。また、「ミッション・ビジョン」をさらに掘り下げて理解、展開できるよう、製品やビジネスモデルの歴史・背景などをひも解いて、それぞれの製品や事業がどのようにつながっているのかストーリーとして整理し、「ミウラ・ストーリー・シリーズ」と題してTV会議ツールを使って全社員に向けて発信しています。

ー その活動が良い流れを生んでいる。

そうなっていると信じつつ、一方では半分も伝わっていないかな、という面もあるので反省しながら繰り返し、試行錯誤でやっています。意図は伝わっても、それではアメリカでどのように実現するか、という難題もありますから時間はかかりますね。「ミッション・ビジョン」と並行して、それを達成するには部門間、社員間の「コミュニケーション・コラボレーション」が重要ということで、社内の合言葉として掲げているのですが、これについてはシンプルなこともあり結構浸透してきました。このところ業績も上向きですので、それらいろいろなことが相まって、社内の活気や連携の好循環は生まれている感じはします。製品やサービスのコンセプトは正しいという自信はありますので、あとはそれをしっかり伝えて理解してもらうことが重要です。さらにアメリカ流のアレンジも加えながら社員がベクトルを合わせれば、アメリカでの社内外の変革に弾みがつくのではないかと思います。

ー 日本の製造業界の今後については。

日本の技術レベルは高く、世界に誇れるものづくりをしていると思います。その良さをしっかりアメリカでも伝えていけば、かなりインパクトを残せるのではないでしょうか。日本から外に目を向ければ、日本の技術を生かせる市場は大きいと思いますので、どんどん国外でも活躍してい

かなければならないと感じますし、それが日本のさらなる強さにもつながると思います。ただ、我々の事業も苦労しているように、「伝える」「アピールする」部分が課題ですね。世界で受け入れられている日本のアニメのように、見れば良さがわかるものばかりではないので。アメリカ人のような力強いアピール力も学びながら、日本の良さ、隠れたジャパンスタンダードを広げていけると良いと思っています。

アトランタ・テネシー・アラバマ・テキサス便利帳 Vol.18本誌掲載

Photographer : Mariko Kajikawa

Interviewer : Megumi Hamura

Editor : Miho Kanai

2022 年 3 月 9 日取材

ご意見箱フォーム